Garantiert Superreichtum den Aufstieg in eine globale Elite?

Karen Lillie und Claire Maxwell

Eltern wollen in der Regel das Beste für ihre Kinder. Doch was bedeutet das in superreichen Familien, in denen die Kinder, zumindest finanziell, schon alles haben? In den Jahren 2017 und 2018 haben wir Schülerinnen und Schüler der Leysin American School (LAS) in der Schweiz interviewt und beobachtet. Die LAS zählt zu den teuersten weiterführenden Schulen der Welt mit Schulgebühren von mindestens 124.000 Schweizer Franken (132.000 Euro) pro Jahr. Etwa 330 Kinder im Alter von 12 bis 18 Jahren besuchen die Schule. Die wenigsten stammen aus der Schweiz, viele kommen aus Schwellenländern wie Russland, Mexiko, China und Brasilien. Wir wollten wissen, welchen Nutzen sich superreiche junge Menschen von dem Besuch einer solchen Schule versprechen.

Die LAS behauptet, „Bürger der Welt“ zu formen, und sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch ihre Eltern betrachten die Institution als Sprungbrett in die „globale Elite“. Mit einer Mitgliedschaft in dieser Gruppe verbinden sie neben erheblichem Wohlstand ein transnationales Leben – ein Leben also, in dem Grenzen keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielen. Hierzu gehören in ihrer Vorstellung Wohnsitze in internationalen Metropolen sowie globale Netzwerke mit geteilten kulturellen Bezügen und gemeinsamen gesellschaftlichen Räumen. An der Schule sollen die Kinder die notwendigen Qualifikationen und Sprachkenntnisse erwerben sowie soziale Netzwerke für ein transnationales Leben aufbauen. Für manche Familien stellt der Schulbesuch zudem einen ersten Schritt auf dem Weg zum Schweizer Pass dar, da die Schulzeit auf die erforderliche Aufenthaltsdauer angerechnet wird. Diese jungen Menschen und ihre Eltern betrachten die LAS demnach als Einstieg in eine transnationale Zukunft, ermöglicht durch ihren Wohlstand, durch Kosmopolitismus, internationale soziale Netzwerke und einen „guten“ Pass.

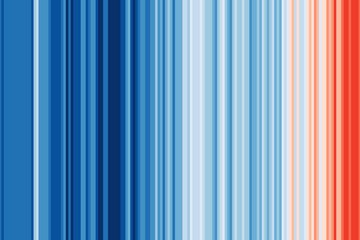

Fünf Jahre nach den ersten Gesprächen führten wir erneut Interviews mit denselben Schülerinnen und Schülern. Wir wollten erfahren, inwiefern sich die Erwartungen an den Besuch der LAS erfüllt hatten. Das überraschendste Ergebnis für uns war, dass die angestrebte Mitgliedschaft in der „globalen Elite“ ausschließlich für weiße Menschen aus westlichen Ländern möglich erschien. Anderen Gruppen standen Barrieren wie Rassismus oder die Auswirkungen von Krieg und zusammenbrechenden Ökonomien in ihren Herkunftsländern im Weg.

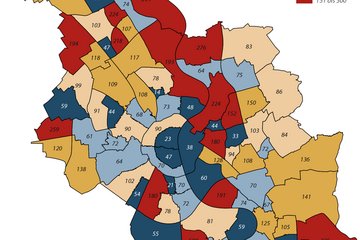

Die Absolventinnen und Absolventen schlugen nach dem Ende ihrer Zeit an der LAS zunächst typische Laufbahnen ein, im Einklang mit den Erwartungen, die an die zukünftige globale Elite gerichtet sind – sie studierten in der Regel an Universitäten in globalen Metropolen. Doch an diesem Punkt zeigten sich auch erste Hürden. Manche Absolventen, insbesondere jene aus nichtwestlichen Ländern, erlebten Rassismus und einen Statusverlust als Angehörige von Minderheiten in überwiegend weißen Gesellschaften. Wie uns ein chinesischer Schüler in den USA im Interview erklärte: Eine Rückkehr nach China würde für ihn bedeuten, endlich wieder der „weiße Mann im Raum“ zu sein, also die privilegierteste Position in der Gesellschaft einzunehmen. Andere steckten buchstäblich fest, da sie ohne den „richtigen“ Pass zunächst langwierige bürokratische Prozesse für die Staatsbürgerschaft in einem westlichen Land durchlaufen mussten. Absolventen aus Ländern wie dem Iran, der Ukraine und Russland erfuhren zudem, dass die ökonomischen Ressourcen ihrer Familien stark an Wert verloren hatten oder durch Kriegsfolgen eingefroren waren.

Nur wenige der interviewten Schülerinnen und Schüler erreichten tatsächlich die ersehnte transnationale Zukunft. Einige waren gezwungen, in ihrem derzeitigen Aufenthaltsland zu verbleiben, während sie den aufwendigen Prozess zum Erwerb einer neuen Staatsbürgerschaft durchliefen. Andere beschlossen, in ihre Herkunftsländer zurückzukehren, um sich dort wieder als Teil einer nationalen Elite zu etablieren. Eine dritte Gruppe bewegte sich weiterhin zwischen verschiedenen Ländern, ohne sich dauerhaft niederzulassen – dafür war entscheidend, dass ihr Familienvermögen bereits im Westen gesichert war. Trotz der Herausforderungen erwiesen sich viele der ehemaligen Schülerinnen und Schüler als äußerst anpassungsfähig und arrangierten sich mit den ihnen gebotenen – oder verwehrten – Chancen. Für die meisten reichten die finanziellen Ressourcen, die ihnen den Besuch einer der teuersten weiterführenden Schulen der Welt ermöglicht hatten, nicht aus, um die Realität nationaler Grenzen zu überwinden und zu einer transnationalen „globalen Elite“ aufzusteigen.