Riskante Batteriestrategie: Ungarns Weg setzt Umwelt und Demokratie aufs Spiel

Pálma Polyák

Die EU möchte eine grüne und souveräne europäische Batterieindustrie für Elektrofahrzeuge aufbauen. Doch die Realität sieht anders aus: Ein Viertel ihrer Produktionskapazität befindet sich in Ungarn – einem autokratischen Regime, in dem die Produktion von ausländischen Investitionen, der Ausbeutung von Natur und Arbeitskräften sowie fossilen Brennstoffen aus Russland abhängig ist. Trotzdem haben EU-Vertreter Ungarns Beitrag zur Erreichung einer „strategischen Autonomie“ in diesem Sektor gelobt.

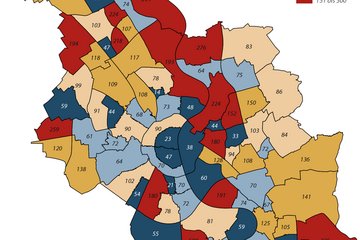

Ungarn ist nicht per Zufall zur Batterie-Supermacht aufgestiegen: Viktor Orbán hat den Sektor zu einer politischen Priorität gemacht. Mit großzügigen Subventionen und dem Abbau von Umweltauflagen hat er ausländische Investoren umworben. Wasserhungrige Gigafabriken werden in dürregefährdeten Regionen gebaut. Umwelt- und Arbeitsrechtsstandards werden systematisch missachtet. Proteste vor Ort wurden mit autokratischem Durchgreifen beantwortet.

»Wer die Batterieproduktion kontrolliert, wird die Zukunft des europäischen Automobilsektors bestimmen.«

Die Tatsache, dass Europas Vorreiter in der Batteriebranche überwiegend auf ausländische Direktinvestitionen angewiesen ist, offenbart ein tieferes strukturelles Problem der EU-Batteriestrategie. Batterien machen etwa 40 Prozent des Wertes eines Elektroautos aus. Wer die Batterieproduktion kontrolliert, wird die Zukunft des europäischen Automobilsektors bestimmen. Aber bei der Kontrolle geht es nicht in erster Linie darum, wo die Fabrik steht. Es geht um die wertschöpfungsintensiven Bereiche wie Design, Forschung und Entwicklung und geistiges Eigentum. Diese erzeugen Gewinne, strategische Unabhängigkeit und langfristige Widerstandsfähigkeit. Die Fließbänder ausländischer Unternehmen leisten dies nicht.

Das ist das Kernproblem der EU-Strategie zur Förderung dieser noch jungen Industrie. Die europäische Politik will einheimische Batterie-Champions und einige haben sich bereits etabliert. Doch China und Südkorea sind im Technologiewettlauf weit voraus und die europäischen Unternehmen kommen nur langsam voran. In der Zwischenzeit brauchen alteingesessene Autohersteller wie BMW und Volkswagen dringend Batterielieferungen – also gehen sie Partnerschaften mit etablierten chinesischen und koreanischen Riesen ein. Angesichts der Sorge vor Deindustrialisierung ist die Schaffung von Arbeitsplätzen auch ein starker politischer Anreiz, ausländische Akteure willkommen zu heißen und die Warnungen aus Brüssel zu ignorieren. Das Ergebnis: Milliarden an staatlichen Subventionen gehen an die Konkurrenz, während einheimische Unternehmen Mühe haben, Boden gutzumachen.

Ungarn ist ein anschauliches Beispiel, aber kein Einzelfall. EU-weit werden 86 Prozent der derzeitigen Batterieproduktionskapazitäten von außereuropäischen Firmen kontrolliert. Die Kommission versucht nun, klarere Anforderungen für Technologietransfer, inländische Wertschöpfung und lokale Forschung und Entwicklung an die beteiligten Unternehmen zu stellen. Es bleibt jedoch unklar, wie diese Bedingungen durchgesetzt werden sollen – insbesondere in Mitgliedstaaten wie Ungarn, wo die Nichteinhaltung von EU-Standards zur Routine gehört.

»Während die EU versucht, die Abhängigkeit von China zu verringern, wird sie immer abhängiger von Orbáns Ungarn.«

Es steht viel auf dem Spiel. Wenn es Europa nicht gelingt, die hochwertigen Segmente der Batteriekette zu erobern, besteht die Gefahr, dass sich die Geschichte der Solarbranche wiederholt: später Markteintritt, ausländische Dominanz und geringe Erträge. Das Ziel, dass Batterien „in Europa erfunden“ und nicht nur „hergestellt“ werden, bleibt unerreichbar.

Der Wettlauf nach unten bei den Umwelt- und Arbeitsrechtsstandards ist ein weiteres Problem. Ein autokratischer Mitgliedsstaat kann durch diesen Unterbietungswettlauf leichter Investitionen anziehen und damit den Binnenmarkt untergraben. Und während die EU versucht, die Abhängigkeit von China zu verringern, wird sie immer abhängiger von Orbáns Ungarn – einem Regime, das in der Vergangenheit wirtschaftliche Druckmittel für politische Erpressung eingesetzt hat.

Gleichzeitig bleibt die Produktion der EU in gefährlicher Weise von der Auslandsnachfrage abhängig. Die beiden wichtigsten Exportmärkte der EU – die USA und China – trocknen zur gleichen Zeit aus: ersterer aufgrund von Zöllen und Handelskriegen, letzterer aufgrund des Aufstiegs seiner eigenen, äußerst wettbewerbsfähigen Industrie. Die Förderung der europäischen Elektroautohersteller wird mehr als angebotsseitige Maßnahmen erfordern. Es bedarf auch einer stärkeren Bereitschaft, die Kaufkraft der europäischen Haushalte zu erhöhen und die Binnennachfrage zu stärken.

All dies wirft eine umfassendere Frage auf: Gibt es inmitten teurer industriepolitischer Maßnahmen zur Förderung von E-Fahrzeugen ein gleichwertiges Engagement für eine alternative Vision von grüner Mobilität? Eine Zukunftsperspektive, die nicht auf dem Besitz elektrischer Geländewagen in jedem Haushalt basiert, sondern auf Investitionen in Züge, öffentliche Verkehrsmittel und Fahrradinfrastruktur? Ohne eine Verschiebung der Prioritäten läuft die EU Gefahr, nicht nur die falschen Unternehmen zu subventionieren, sondern auch die falsche Zukunft.